Un tempo, qui, era tutta foresta. O quasi: quando nel VI secolo a.C. i celti arrivarono nella zona da loro battezzata Medhelan, questa si presentava come un mosaico di boschi –costituiti principalmente da roveri, cerri, carpini, olmi, noccioli, salici, ontani e pioppi– alternati a risorgive, paludi e piccole radure coltivate dalle comunità pre-celtiche. Secoli dopo, all’arrivo dei romani e mentre il villaggio di Medhelan si trasformava gradualmente nella città di Mediolanum, la situazione non era ancora drasticamente cambiata: il territorio venne maggiormente organizzato a fini urbani e agricoli e divenne meno selvatico, ma era comunque dominato da boschi e zone umide.

Ancora nella Certosa di Parma, ambientato durante l’Età napoleonica, Stendhal racconta delle foreste che circondano Milano; città che rimarrà boschiva fino alla rivoluzione industriale, quando partendo da nord le aziende iniziarono gradualmente a occupare una parte sempre crescente di territorio, mentre la zona sud rimase – e in parte è tuttora – maggiormente agricola (caratterizzata infatti dal Parco Agricolo Sud).

Una differenza tutt’altro che casuale, ma anzi causata dalla conformazione del terreno, che nell’alta pianura padana è ghiaioso e causa il percolamento dell’acqua in profondità, rendendo il terreno meno ricco d’acqua e quindi meno adatto all’agricoltura. Nella zona sud il terreno è invece argilloso e favorisce l’affioramento dell’acqua in superficie, nelle risorgive che permetteranno di sviluppare, a partire dal XII secolo circa, la tecnica di coltura delle marcite, che avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo del territorio attorno a Milano.

La Certosa di Parma di Stendhal

Milano e il verde selvatico e semiselvatico

E oggi che cosa rimane dei boschi e delle foreste che ancora in un’epoca non così lontana, come quella di Stendhal, caratterizzavano Milano? Prevedibilmente, ben poco: come scrive l’ex comandante della Forestale Alberto Guzzi nella prefazione al libro Milano Selvatica di Stefano Fusi, “Milano ha ambiti verdi anche significativi, non tantissimi ma abbastanza importanti. Sono ambiti storici e monumentali come i giardini di via Palestro e quelli di Villa Reale, il parco Sempione, il Parco Lambro (risultato della pianificazione precedente alla Seconda Guerra mondiale). A Milano ci sono anche grandi viali alberati e le circonvallazioni, insomma esiste una certa quantità di verde urbano gestito. Quello che manca e comincia a essere considerata attualmente è la presenza del verde spontaneo, del selvatico, del naturale”.

Nel suo saggio Milano Selvatica, una mappa ragionata, a tratti poetica e sempre appassionata, il giornalista e ambientalista Stefano Fusi racconta quanto rimane, quanto viene minacciato e quanto rinasce di questa Milano selvatica. Semplificando, le grandi aree verdi metropolitane sono suddivisibili in tre grandi categorie: i classici parchi all’italiana (come il Parco Sempione o i Giardini di Porta Venezia), i parchi semiselvatici (come il Parco Nord o il Boscoincittà) e infine le rarissime foreste spontanee a cui si fa riferimento nel paragrafo precedente.

Milano Selvatica di Stefano Fusi, una mappa del verde selvatico a Milano, di quel che ne resta e possiamo ancora salvare

“Un ottimo esempio delle aree semiselvatiche è sicuramente il Parco Nord”, mi spiega Stefano Fusi. “Non è né troppo parco né troppo poco bosco. In parte è stato ricalcato lo stesso modello, di pochi anni precedente, del Boscoincittà. Entrambi furono inaugurati negli anni Settanta, quando c’era un dibattito aperto su cosa fare in queste zone periferiche, ex agricole e abbandonate, come quella del Boscoincittà, o ex industriali come quella del Parco Nord, dove c’era la Breda Aeronautica. E in quel caso è stato fatto un buon lavoro, mantenendo ancora oggi una parte di foresta dove, per esempio, non portano via gli alberi quando cadono e ha quindi una gestione di tipo naturalistico; altrove il Parco Nord è invece un parco classico. C’è però un equilibrio: è una specie di puzzle, ma collegato molto bene”.

Se questi parchi semiselvatici sono quindi frutto di pianificazione, volontà politica e impegno da parte dei cittadini – lo stesso Fusi ha contribuito materialmente, piantando e innaffiando, alla nascita del Boscoincittà – il caso delle foreste urbane spontanee, come già dice il nome, è differente. L’esempio più noto è quello di Piazza d’Armi: una vasta area di circa 42 ettari nella zona ovest di Milano, quartiere Baggio, che fino a fine Ottocento era un’area agricola con cascine e rogge. In seguito fu trasformata in campo militare e usata per esercitazioni fino agli anni Ottanta (da cui il nome), quando venne progressivamente abbandonata. Da allora, senza alcun intervento diretto, la natura ha iniziato a riprendersi lo spazio.

Nel giro di qualche decennio, Piazza d’Armi è diventata un esempio raro di bosco urbano spontaneo, dove crescono alberi, arbusti e prati incolti che ospitano una biodiversità significativa: uccelli rapaci, anfibi, piccoli mammiferi e insetti. “La presenza degli animali non è solo una cosa romantica”, prosegue Fusi. “Anzi, sono degli indicatori ecologici importanti, perché dove arrivano questi animali – compresi scoiattoli o gufi – significa che l’ambiente è abbastanza ricco e diversificato”.

La trasformazione di Piazza D’Armi è spontanea e non progettata, ma oggi rischia di essere snaturata a fini immobiliari. Diverse realtà locali, come il gruppo delle Giardiniere, propongono un’alternativa: mantenere il bosco affiancandolo a orti urbani, percorsi didattici e piccoli interventi agricoli.

Un modello non troppo dissimile da quello che dovrebbe caratterizzare la parte che rimarrà boschiva della Goccia (puoi conoscere la storia della Goccia navigando questo sito o leggendo qui).

Riserve naturali orientate

“In tutte queste zone abbandonate, la natura cresce spontaneamente”, spiega Fusi. “Ed è importante che vengano tutelate non come parchi urbani tradizionali, perché la situazione è evidentemente diversa. Dovremmo considerarle delle ‘riserve naturali orientate’: delle aree che si possono visitare, in cui si può fare ricerca scientifica, che possono essere fruite dalla popolazione, ma in modo controllato e sotto la guida di associazioni. Non insomma un parco classico in cui entri con il cane o con la bici, perché altrimenti diventa incompatibile con la necessità di conservazione”.

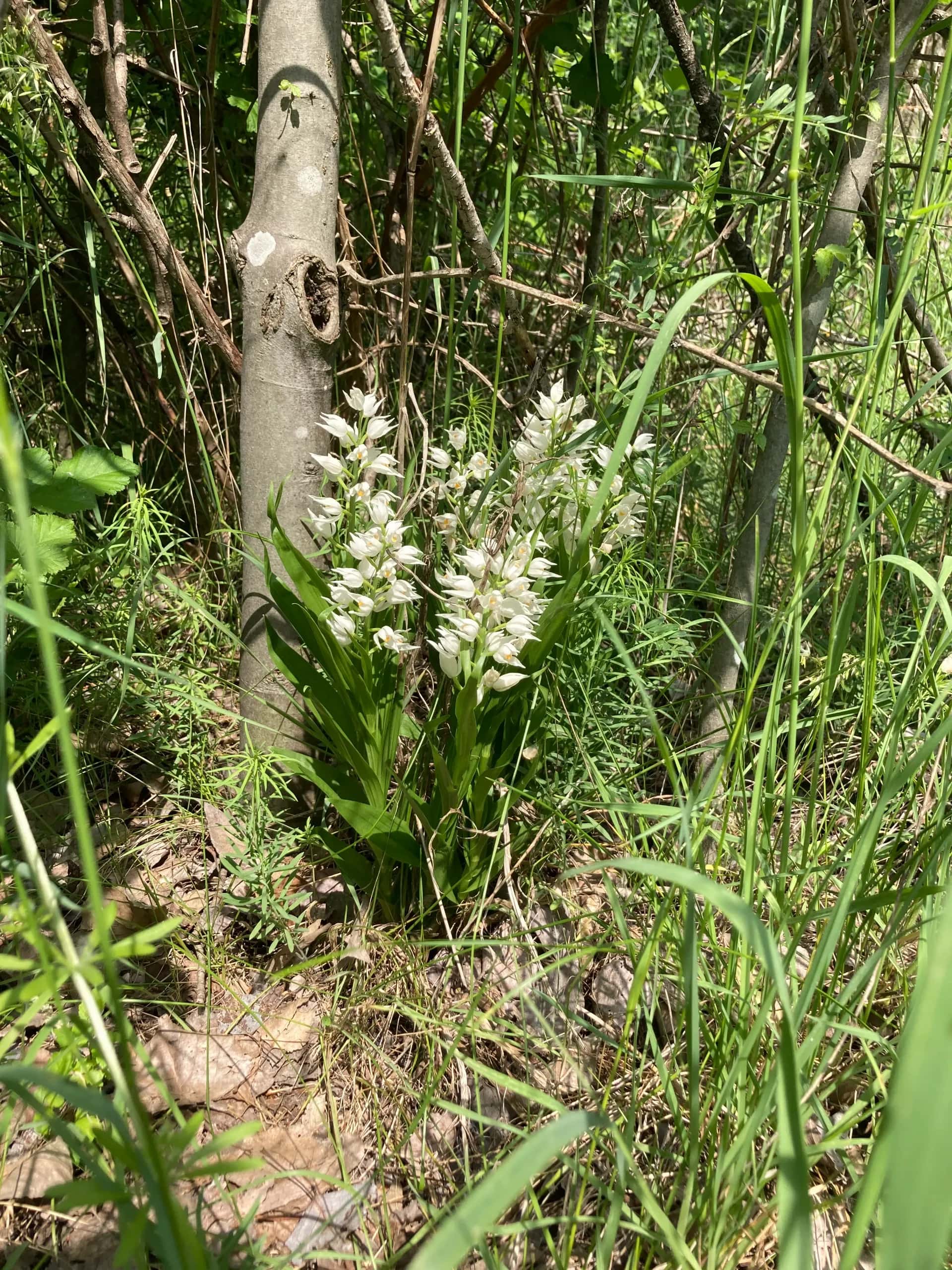

La foresta della Goccia, dove sono state censite più di 250 specie botaniche ed è frequentata da numerosi animali, tra cui volpi (giunte da nord seguendo la ferrovia), allocchi, poiane, ricci, picchi, bisce, gufi, è uno dei pochissimi esempi di foresta urbana spontanea milanese. Oltre alla Goccia e alla già citata Piazza D’Armi, si possono citare anche il piccolo bosco dell’ex cimitero di Crescenzago o anche il bosco di Rogoredo. O forse sarebbe meglio dire che quest’ultimo si poteva citare, visto che – come spiega sempre Fusi – “è stato praticamente reso un parchetto frequentabile, anche per contrastare lo spaccio. Sono stati tagliati molti alberi, fin troppi. C’è un percorso per mountain bike ed è frequentato molto più di prima, quando nessuno osava metterci piede a causa della sua reputazione. Da una parte è quindi un cambiamento positivo, dall’altra bisogna prestare attenzione a tutelare, per esempio, la zona dei laghetti che si sono formati spontaneamente, e in cui ci sono anche cigni e altri uccelli, anche rari, che mai si erano visti in quella zona, al punto da diventare una meta dei bird watcher”.

Cephalanthera-longifolia, una delle 250 specie botaniche diffuse nella Foresta della Goccia. @Terrapreta

Il verde selvatico e il calore

Una delle ragioni per cui è di cruciale importanza tutelare, e anzi semmai ampliare, le aree boschive o semi-boschive è particolarmente evidente in questa estate 2025, in cui i termometri di Milano hanno iniziato a superare i 35° già a metà giugno: “Le aree selvatiche svolgono un ruolo di contrasto alle isole di calore, di mitigazione del clima, di pulizia dell’aria, di rifugio per la biodiversità e quindi tutela, per esempio, degli insetti impollinatori. Milano, come altre metropoli, d’estate sta diventando un inferno di calore, ma basta entrare alla Goccia e si sente subito la differenza”.

In una zona come la Bovisa, dove il verde è praticamente assente, il sollievo dal calore che si avverte appena entrati nella foresta della Goccia aumenta man mano che ci si addentra, offrendo una facile conferma alle parole di Fusi: “Tutto ciò significa benessere e salute. Significa offrire agli abitanti la possibilità di godere di questi posti, dare loro un luogo dove andare a camminare. Tutto tra l’altro a costo zero, visto che la natura fa da sola, spontaneamente. E serve a diminuire le spese del Servizio Sanitario Nazionale, anche per la possibilità di ridurre lo stress”.

Eppure, a Milano, come confermato da un’indagine Istat del 2020, il verde è pochissimo: la percentuale totale si aggira attorno al 13%, mentre a Roma e a Napoli siamo sopra al 30%. La quota verde di Milano è una delle più basse d’Italia e d’Europa. “Visto che siamo anche una delle città più inquinate, per il fatto che ci troviamo in una conca come la Pianura Padana e non solo, difendere queste aree dovrebbe essere proprio il minimo sindacale. Invece c’è pochissima attenzione. Anzi, possiamo dire che c’è aperta ostilità, visto che si tende a vedere queste aree come luoghi in cui costruire e sono quindi sotto costante minaccia”.

È un retaggio in parte anche culturale, spiega Fusi, che risale ai decenni in cui la popolazione scappava dalla campagna e veniva in città in cerca di condizioni migliori, vedendo la natura come qualcosa da cui allontanarsi e isolarsi: “Siamo ancora in questo schema mentale, anche se magari inconsciamente. La gente pensa di amare la natura, ma spesso non ha davvero idea di che cosa voglia dire. Vede un albero caduto in un parco e pensa che sia un elemento di disordine, da rimuovere. Noi abbiamo la tradizione del giardino all’italiana, dove tutto è geometrico, ordinato: rappresenta un po’ anche il nostro modello culturale. E pensare che saremmo il paese con più biodiversità al mondo”.

La scuola Rinnovata Pizzigoni

E allora come si fa a diffondere una visione diversa? E come si fa a difendere quanto di selvatico rimane a Milano? Ci sono le associazioni, i comitati. I partiti o le giunte più sensibili al tema. Ma un ruolo importante non può che giocarlo l’educazione, fin dai primi anni di scuola. A poche centinaia di metri dalla foresta della Goccia, appena al di là dei binari della stazione di Villapizzone, in una piccola strada all’interno di Via Mac Mahon, c’è una scuola elementare fondata nel 1927 da Giuseppina Pizzigoni. È la Rinnovata Pizzigoni: la scuola che Stefano Fusi ha frequentato da bambino e che, qualche decennio dopo, ho frequentato anche io.

È una scuola diversa dalle altre, dove i bambini e le bambine hanno la possibilità di trascorrere molto tempo anche all’aperto, in mezzo ad animali (ricordo personalmente asini, galline e tartarughe), di coltivare dei piccoli orti, di lavorare all’interno di serre. Di alternare insomma le classiche lezioni scolastiche a un approccio più orientato alla natura. “La Rinnovata è stata un esempio, una pioniera. Adesso ci sono molte più scuole in cui trovi l’orto, è diventato un trend, per fortuna. Eppure il metodo Pizzigoni è rimasto confinato alla Rinnovata, nessuno ha seguito il suo esempio. Alcune cose per l’epoca erano proprio fantascienza, per esempio il fatto che le classi dessero direttamente sul giardino, creando un legame diretto con l’esterno, con la natura, con gli alberi. Era un modello completamente diverso da quello che possiamo definire ‘da caserma’, all’epoca e in parte ancora oggi dominante”.

Il valore e il lascito della Rinnovata Pizzigoni, Stefano Fusi l’ha potuto apprezzare parecchio tempo dopo, quando negli anni Settanta ha contribuito alla nascita del Boscoincittà: “Da bambino ho avuto l’occasione di sapere che cosa fosse un orto, di lavorare con le mani nella terra. Quando ho lavorato alla nascita del Boscoincittà ho invece visto all’opera i bambini delle elementari tradizionali, che venivano per dare una mano, per piantare gli alberi o bagnare. Ma non sapevano nulla di come funzionasse: volevano piantare gli alberelli con le radici verso l’alto e i rami verso il basso. E così, con il tempo, mi sono davvero reso conto di cosa abbia voluto dire stare alla Rinnovata e imparare le cose che ho imparato”.

L’opera di sensibilizzazione della Rinnovata – e l’attenzione crescente, in ambito educativo, nei confronti di questi temi – diventa di fondamentale importanza nel momento in cui bisogna valorizzare le aree verdi ed essere in grado di individuare le operazioni di greenwashing. Quelle operazioni con cui, per esempio, un piccolo parco come la Biblioteca degli Alberi, con i suoi alberelli che stentano a crescere e il suo prato curato, viene promosso come un’alternativa valida al bosco spontaneo di Melchiorre Gioia, che fino a pochi anni fa esisteva nella stessa zona di Milano e che venne abbattuto per fare spazio al nuovo grattacielo della Regione.

Le oasi

Un modello invece più utile, e che negli ultimi anni si sta abbastanza diffondendo, è quello delle oasi, che si trovano soprattutto nella cintura esterna della città metropolitana (o in Brianza). A caratterizzarle è prima di tutto la presenza d’acqua – torrenti, fiumi, laghetti – e poi la presenza di animali selvatici, tra cui ghiri, tassi, rospi e addirittura, in alcuni casi, caprioli.

“L’oasi più nota è quella di Vanzago, una delle prime del WWF. È però già un po’ lontana da Milano e si trova a nord-ovest, tra Rho e Arluno”, racconta Fusi. “C’è poi l’oasi Levadina nell’area di Linate, l’oasi Smeraldino a Rozzano, l’oasi del Caloggio a Bollate, dove c’erano e ci sono ancora dei fontanili, passa un torrente che si chiama Nirone e c’è un bellissimo boschetto, di cui una parte non è accessibile per questioni di conservazione”.

La modalità di gestione di queste oasi – la cui estensione va dalle poche decine a oltre 200 ettari – è differente da quella dei parchi o di altri luoghi simili: la loro finalità è principalmente di proteggere la biodiversità, creare corridoi ecologici e dare rifugio a specie animali. È possibile visitarle, anche se la fruizione è limitata e dev’essere rispettosa. Sono anche dei luoghi spesso visitati a scopi di ricerca e studio.

È la stessa modalità di fruizione che verrà seguita per la Goccia: niente parco dove portare il cane e andare in bici, ma dei sentieri per visitare la natura circostante rispettandone gli equilibri. E lasciando che quei 18 ettari di foresta risparmiati dal cemento possano continuare a crescere spontaneamente. “Avrei preferito che tutta la Goccia rimanesse foresta, ma la parte che si è riusciti a salvare è comunque un gioiellino. Dobbiamo assolutamente tutelarla”.

Andrea Daniele Signorelli. Giornalista freelance, si occupa del rapporto tra nuove tecnologie, politica e società. Scrive per Domani, Wired, Repubblica, Il Tascabile e altri. È autore del podcast “Crash - La chiave per il digitale”. L’ultimo saggio è “Simulacri digitali, le allucinazioni e gli inganni delle nuove tecnologie”.